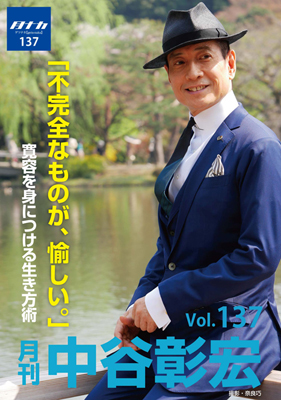

月刊・中谷彰宏137「不完全なものが、愉しい。」――寛容を身につける生き方術

完璧を求めてしまっていませんか、他者にも自分にも。人間関係が損なわれてしまうのは、他者に完璧を求めるから。

メンタルの失調を残ってしまうのは、自分に完璧を求めるから。

「完璧では、成長できない。不完全だから、成長できる。

完全より不完全、確実さよりスピード。」と中谷さん。

不完全に対する寛容性が、私たちの能力を高めてくれます。

他人にも自分に寛容になる方法、中谷さんから伺いました。

★こんな方にお奨めです♪

□自分にも、他人に完璧を求めてしまう方。

□良好な人間関係が長続きしない方。

□クリエイティビティを発揮したい方。

○「完璧性より、クリエイティブ性。」(中谷彰宏)

その昔、絵画の価値は、その写実性でした。

カメラのない時代、絵は写真の代用をしていたからです。

カメラができると、絵の価値は大転換を遂げました。

画家の「クリエイティビティ」が問われるようになったのです。

「完璧性を求めるのは、写実を求めるのと同じ。

指示通りでは、クリエイティブ性は生まれない。」と中谷さん。

クリエイティビティを発揮するためには、指示を超えた判断力。

当意即妙のアドリブ力が、クリエイティブ性を生むのです。

○「完璧な人は成長しない。完璧より成長。」(中谷彰宏)

「完璧な人とは、失敗のない人」というのが日本社会の認識。

ところが、クリエイティビティの国・アメリカでは違います。

「失敗のない人」とは、チャレンジしない人、成長しない人。

「完璧志向の人間は成長しない。下がるしかない。

不完全な人間は成長できる。上がるしかない。」と中谷さん。

自分の不完全さに自覚できる人が成長できる。

あなたの「不完全さ」は、どこにありますか?

○「やってもらっている人間は、不幸感を持つ。」(中谷彰宏)

自ら、まとめ役を引き受ける人と、つねに参加者でいる人。

人には、この2種類のタイプがいます。

「幹事をやったことのない人が、文句を言う。

被害者意識ばかりが立ち上がる、不幸な人。」と中谷さん。

月ナカでよく話題にのぼる、「当事者」と「傍観者」です。

当事者となることで、多くの経験値を積むことができますし、

「やってもらっている」という感謝の気持ちを持つこともできます。

一度の人生、せっかくなら当事者でありたいですね。

○「折衷案は、最低。」(中谷彰宏)

A案とB案、どちらを採用するかで、なかなかまとまらない会議。

その時、「では、間をとって、折衷案といきませんか?」というひと声。

妥協の産物「C案」は、最悪なものになってしまうのが現実です。

「折衷案ではきりがない。長いタイトルの本は折衷案。

上司が言った言葉が削れないでいる。

どちらかを選ぶことで、覚悟が鍛えられる。」と中谷さん。

迷ったら、両方採用でも両方却下でもはなく、一つに決める。

こんな鍛錬を通じて、「ここ一番」の決断力が養われるのです。

○「時間がかかった正解は、不正解。」(中谷彰宏)

消防庁の標語に「すばやく、正確に」というものがあるそうです。

消防の仕事には、どちらも大切な心構えですが、これも折衷案。

「やっぱり、すばやさ。正確でも遅ければ意味がない。

両者を盛り込むことで、大事なことがぼやけてしまった。

時間がかかった正解は、不正解。」と中谷さん。

正解にこだわるよりも、すぐに始める、終わらせる。

これが、プロフェッショナルの覚悟なのですね。

○「不完全さが、クリエイティビティの源。」(中谷彰宏)

大家として名を成した画家、彫刻家、音楽家たち。

生まれながらに「完全」であった彼らは、さらに磨きをかけて、

巨匠と呼ばれるようになった――という認識は、じつは思い込みでした。

「セザンヌや横山大観が巨匠になったのは、絵がへただったから。

不完全だから工夫できる。工夫で彼らは巨匠になった。」と中谷さん。

「下手」を工夫で磨くことで、「才能」に昇華するのですね。

○「寛容性が、世の中を豊かにする。」(中谷彰宏)

事件、事故、過失――問われるべき罪はありますが、

だからといって、寄ってたかって非難し、攻撃するのは別問題。

「おたがいの不完全に、つながりが見つけ出せる。

不完全に対する寛容性が、世の中を豊かにする。」と中谷さん。

見ず知らずの人にも、すっと話しかけられる。

よく知らなくても、ふつうにつきあえる。

不完全さがあるからこそ、人は快適に生きられるもの。

水清ければ魚棲まず。

不寛容ブーメランは、いずれ自分に返ってくるのです。